谈到时任中国书法艺术研究院副院长和北京神舟博古书画研究院常务副院长王希坤的书法,我脑海里闪现出两个字:合、离。

前人云:研习书法,要先与古人合,后与古人离。这一合一离,其中的玄机,够人琢磨的。为此,我也琢磨过王希坤的习书之路,同样也是一合一离。在一合一离的笔墨与人生的磨砺里,渗透着玄机和理趣。有人曾反对学当代大家,以为那违背了先合古人的古训。照此说来,王希坤学当代书法大家沈鹏,岂不谬矣?且慢。

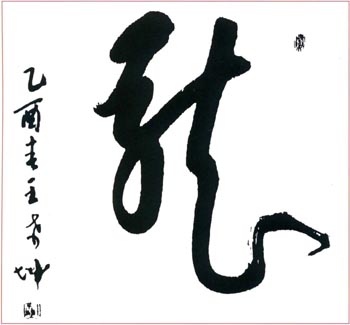

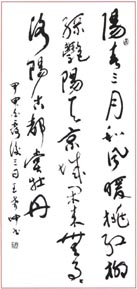

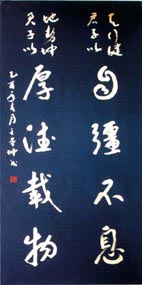

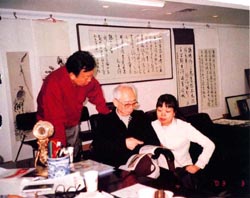

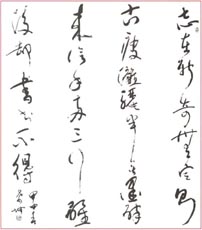

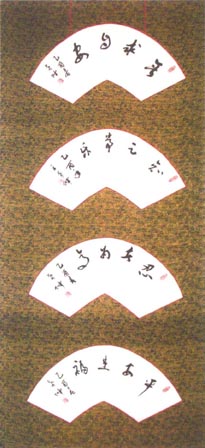

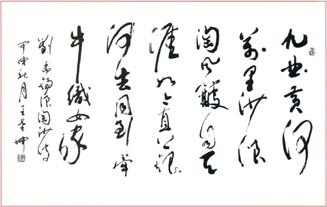

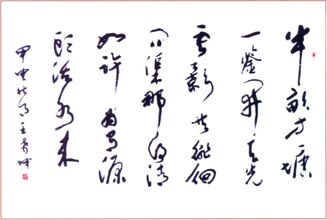

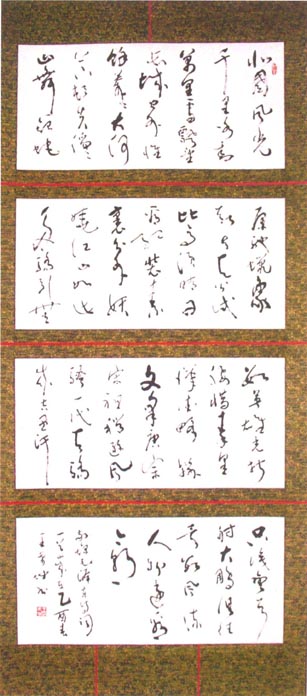

王希坤先生自幼习书、习楷、习篆、习隶,包括画画,乃至油画,闻名乡里。参加工作后,公务之余,又涉猎魏碑,乐此不疲。这是王希坤研习书法的第一个阶段——即“与古人合”的阶段。在此阶段上,王希坤没有像某些学书者那样专守一家,亦步亦趋,而是广涉博取,取精用宏,在与古人合的基础上得其“博”。上世纪90年代初,王希坤奉调晋京,广交书界朋友,眼界愈加开阔,其书法临习与创作渐以己意出之,这是王希坤习书进程中的第二阶段——即“与古人离”的阶段。在此阶段上,王希坤善于把书法的学习和创作融入时尚,在“与古人离”的基础上得其“时”。再后来,王希坤有幸拜于沈鹏先生门下,与之成为莫逆之交。在沈鹏先生的悉心指导下,王希坤取法的目光开始重新转向“二王”一路,尤擅大字行草。他的大草,有“二王”、孙过庭的意思,还保留些许于右任的意思,更多的还是沈先生的意思。这大概可算作王希坤学书道路的第三个阶段——即在经历了先与古人合、再与古人离的过程之后,又与今人合——直取当代书法大家沈鹏,从书写的工具到用笔、结体、章法力求酷似沈鹏,在与今人合的基础上得其“专”。需要着重阐述一下有关“与今人合”的问题。中国书法的学习大多尚古,重视从古人入手,即与古人合。纵观书法史,每一次书法审美时尚的大变化,往往是复古的结果,即以古为新。清代复古碑学,成就清代书法的峥嵘。当代书法创作所呈现的多流派格局,特别是以展览为中心的主导流派,也是复古的结果,其基本做法是碑与帖的结合、雅与俗的包融、中与西的贯通,由此形成了当代有别于历史的时代书风。在我看来,这种时代书风就是“与今人合”的表现,笔墨当随时代是也。从此意义上讲,王希坤习书直取当代沈鹏,也便是笔墨当随时代的一种必然。合古人与合今人,本身没有对与错,关键在于学书者自己的体悟。

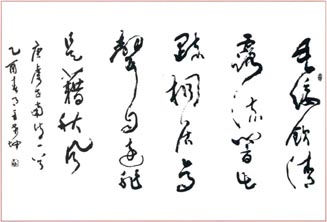

当下的王希坤,虽然已与今人合,但仔细品读王希坤的草书创作,又有些许个性化的因素:与沈鹏先生草书相比,沈先生行笔更迅疾,希坤行笔更从容;沈先生结体更恣肆,希坤更平和;沈先生章法更奇诡,希坤章法更散淡。这种不同,乃书写主体生命个性气质使然。倘若顺此发展,在与今人合的基础上,走向与今人离,王希坤艺术作品中的“这一个”便显现出来了。

我期待着。

王希坤先生书艺简历

王希坤,号无为居主人。1942年生,河北东光人士。原任中国光大银行副行长。中国书协会员,北京书协三届理事、艺术交流部常务副部长。同时也是紫光阁书画院院士、中国当代书画(香港)杂志顾问、黄河书画艺术交流中心艺术顾问、中国书画函授大学副校长、北京神舟博古书画研究院、北京紫禁城书画院常务副院长、2004年5月被聘为中国书法艺术研究院副院长。

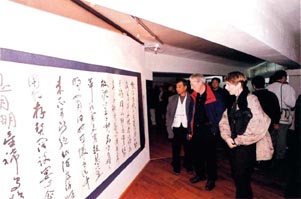

早在50年代,习读汉隶、楷书和行草。80年代加入宁夏书协,并任宁夏金融系统书画协会主席和宁夏职工书协副主席。1992年奉调进京后,在著名书法家沈鹏、张荣庆先生之悉心指导下,运笔用墨和章法达到新的意境,逐步形成清新流畅、豪迈质朴和挥洒自如的书法风格,作品多次参展并获奖。1999年被评为“海峡两岸德艺双馨艺术家”;2002年随团赴新加坡参展,荣获银奖;同年又随团赴澳门和泰国参展,泰国亚洲日报、世界日报等五大中文版报纸均作了报道,并以整版转登书法作品和专访文章,收到较好效果。被授予“当代精英艺术家”荣誉称号。2003年在北京两次举办“干杯朋友书画四人展”。其书法作品入选多部书法集、“泰山摩崖石刻”、“北大荒艺术长廊石刻”,不少作品还被国家领导人和美国、法国、德国、奥地利、意大利、荷兰、丹麦、巴西、秘鲁、日本、韩国、新加坡、泰国以及香港、澳门、台湾等国家地区友人收藏。并被入编“中国当代书法家大辞典”、“中国当代书法家人名大辞典”和“当代书画艺术精英大典”。

艺术心语:我视书画艺术为第二生命。我愿在漫漫墨海中无休止地探索、追寻和求真,终生无怨无悔。

Copy Reference

Copy Reference