有人说,“古装剧都拍烂了,怎么还在拍?”可是电视连续剧《大宋提刑官》,仅在中央一台黄金时段放映两周,收视率统计就达到了10.15%,稳获央视上半年三项收视第一,说明喜欢此类型的观众大有人在。

电视连续剧《大宋提刑官》受到如此欢迎,首先有其自身的因素。

此剧时代背景为南宋,从剧中乌木青瓦的古韵,到室内家居陈设的简约,皆可见南宋特色。就连油灯、茶洗这类小道具,都带着古朴的痕迹。这些正是古装戏中最重要的视觉基础:生活环境与其时代相吻合。在符合客观环境的基础上,也就与当代形成不一样的审美效果。创作初期,制片人明确要求美术部门充分体现唐宋古韵,以此主调贯穿全局。

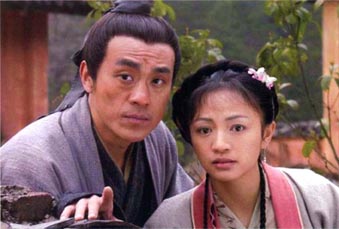

摄影的出镜,描画出台词无法言说的人物内心世界。用镜头的视角交待情节,铺垫故事,自然而流畅。构图上大量出现人物与自然的呼应关系,在呈现着青山绿水,给人以赏心悦目时,也突出了人物处于复杂关系之中的焦虑,形成了复调结构。

在画面色调的构成上,明显透露着水墨丹青的韵味。这与宋代从诗风到画风的理念相同,讲究平淡清新又粗犷奔放,少雕啄修饰。光效上暗度与亮度的调配,彰显着剧情的悬疑及人性深度的张力。

化妆以逼真为主,人物符合身份。一些古装戏为了展示人物的美,或说展示某位明星的美,让观众目睹了化妆师的创造力。结果是人物跳出其所依附的身份、环境,妖冶夸张使人疑其是神经失常者。或者妆太粗糙,假发的粘连处还明晃晃地晾在那,竟大量用近景、特写,造成一种见怪不怪的普遍现象。

对于服饰,我们已被大量古装戏中的华服丽影养坏了眼睛,连丫头都花枝招展,身着丽服,实在不敢恭维。如果说只为一种画面的“好看”,那么还是不要把影视的审美艺术混淆成舞台戏剧的视觉吧。舞台是三面堵一面开,它本需要演员的夸张表演和服装、化妆的夸张造型,并且还要照顾后排的观众。而影视是用取景框关注细节,把单一镜头串连成立体情境,从多角度多层次去展现生活,它需要合乎规则的真实。

此剧中人物多身着粗麻布衣,以青、灰色为主调,少了以往古装戏中的绫罗绸缎。南宋本是崇尚朴素、平实的朝代。况且自古至今,丝绸这种软黄金是何等身份和具备何种物质条件的人方能穿在身上的?那些“绫罗绸缎”贯穿在近20年的清代戏说剧中,已误导了观众。此种拙陋,在传媒发达的当今很可能会传向世界,更严重的是它在贻误着一代代的后人。它违背了历史唯物观,脱离了生活,受众在观看时也难以融于剧情,总是飘在剧情之外。

《大宋提刑官》多是有丰富表演经历的演技派,他们的表演使剧中耐人寻味的台词掷地有声。但是也存在着较多不足,如表演痕迹过重。这是我们国家演艺界的普遍现象。我们的表演教育还借鉴着西方的“三一律”。

“三一律”由古希腊亚理士多德的《诗学》和古罗马贺拉斯的《诗艺》中总结出来,其特征是:时间、地点、情节保持一致。17世纪时成了巩固法国路易十四政权的工具,18世纪便遭重创。此后,以浪漫主义的胜利而告终。“三一律”因其有限的、封闭的、机械的特点在西方几乎销声匿迹。我们看到西方进口的影视剧,在表演上全是以自然、生活化感染人。

而在中国,“三一律”仍大旗不倒。我们往往不把故事的冲突圆融解析于情节之中,而是放在刻意营造故事、关注形式及手法的表象之上,这容易形成虚张声势,情节粗糙的毛病。这不仅是创作上的缺憾,同时也会影响到演员塑造人物的表演方式,使表演者拘泥在狭窄的表演空间,虽在艺术上体现了时间和空间方面高度简练、紧凑、集中等优点,但又存在人物性格单一化、类型化、造作的缺憾。其结果是既不见中国传统戏剧中眼角、眉稍都能带出的鲜活,也不见西方极为生活化、自然化的特色。自中国影视剧出现时,这种四不靠的风格就已存在,但当受众能够放眼世界,有参考、有比较时,立即出现了观众对这种表演方式的嘘声。

《大宋提刑官》剧中有两点较明显的缺憾之处。

如个别词语明显脱离了其时代背景。台词虽经常使用成语,很有力度,构成对仗的韵律美。但一些用语出典本是宋朝之后的,却被移植过去了。如:“一年清知县,十万雪花银”,是清代方流传于民间的谚语。这也是大量古装剧的通病。

南宋虽是一个政治上失败的朝代,但它也是文化底蕴极为深厚的时代。在科学技术上指南针的普遍使用是世界海运史上的空前进步:在思想界朱熹的理学影响日、韩至今;教育机构的完善:国子监设有武学、律学、算学、书学等,《百家姓》、《千字文》广为流传。但在《大宋提刑官》剧中,文化浓郁的气息没有得到充分表现。

古装剧只有契合其时代背景及文化需求,方能起到引人入境的作用,否则缺乏了真实,也就缺乏了影视作品最需要的感染力,其它方面艺术水准再高,也会使整部剧作留下遗憾。

《大宋提刑官》在情节上有一特点,就是速度较慢。其实,引起这种感觉,与剧本框架有关。这种层层推进、反复细说的风格,与中国戏曲有相通之处。中国古代戏曲对事物的阐发总是反复推敲,细致玩味,从多种视角交待情节,抒发情感。作为破案戏,值得玩味之处多在蛛丝马迹的细节上,这容易与当下快节奏的大众文化相冲突,当然它自身也吸引着能欣赏它的观众群。

宋慈置身官场,却如此另类。其另类之处,便是他不满足于事物表面的现象,敢于破斧沉舟。而聪明如宰相刘罗锅者,还是要用种种手腕,“迂回进攻”,功成身退。敷衍了事更是那些为官而官,不为民而官者的通病,也是中国历代发达的封建官僚制的产物。

宋慈用严谨的推理手法去追求真相,他用实践著成《洗冤集录》,被尊崇为世界法医学的鼻祖,可见这种西方一以贯之的法理精神,也恰恰存在于我们的传统文化血脉之中。

中国历来外儒而内法,如《大》剧中君臣关系、姻缘关系、血缘关系、朋友情谊等都形成了执法的障碍,但三纲五常的伦理道德,亦是几千年来贯穿于中国人心中的“法”。治世入世的儒家礼法与法家的执法成了矛盾,如何调解这个矛盾,一直是关键的问题。宋慈以求真相为目的的理念,始终在宦海生涯中贯彻着,也就成了不通情理的“愚人”。

看一看各地电视台及港澳电视台上演的古装戏,大多是帝王戏或者展现官场上殊死谋夺权力的戏。央视的《大宋提刑官》给古代题材的影视剧吹来了一缕新风。

为何中国人对以“官”为题材的影视剧如此热衷?这里可以先与邻国影视剧的主旋律进行一下比较分析。

韩剧。以爱情、家庭、事业等日常生活中最常态的关系组成的长剧,其影响已遍及亚洲。从它的伦理道德上明显见到中国儒家的传统理念。其剧情平淡,全是家长里短、芝麻蒜皮的小事,但每一单元都表现着真实生活中引起人们喜怒哀乐的琐碎因素。演员的表演也能准确把握人物的心理并给予细腻真实的表现,其受众自然是广大女性。韩国妇女多在家相夫教子,而每日在家时如何打发时间,成了问题。韩剧正应其所需,用贴近生活的细碎情节吸引着观众,主妇们可以边做家务边看,落下几段情节,也不会防碍大局。而中国的电视剧多是紧扣着情节的起伏,结构紧凑,极力渲染故事。

在日本,盛行的是警匪、凶杀片,乍听起来令人堪忧。其实日本的治安较好,电视剧对他们来说,除了起到消遣作用外,还形成一种警世作用,满足猎奇心理。日本以中产阶级为普遍人群,全民中百分之六为农民,是最富裕阶层。绝大多数生活在都市中的白领们,被快节奏造成的生活压力,正好用凶杀片中极端的视觉冲击得以发泄,并满足了他们的窥视心理。

在中国,影视剧题材从汉代至清代,或正统或诙谐,观众全是津津乐道。中国自古是官本位文化,在一系列官戏中,除了官与官之间的勾心斗角,便是展现官们的个人魅力,最大的官自然是皇帝。除了老百姓的好奇心理外,还使得对权威的崇拜心理得到了满足。观看剧作时,往往得到这样的暗示:天下是否太平,百姓是否安居乐业,关键不在民,而在官。《大》剧中宋慈对付的大多不是刁民,而是贪官污吏,民是好民,官非好官,由此上梁不正而下梁歪。“天下兴亡,匹夫有责”成了“天下兴亡,责尽在官”。其结局往往是正义得到伸张,邪恶并被消除。

如果观众喜欢宋慈这一人物的话,也许说明了在以德治国、和谐社会的当下,大众期待着有更多像宋慈这样的人,活跃于我们的时代。其严肃的历史感,鲜明地提出了一个问题,那就是:历史剧对于社会的意义。

Copy Reference

Copy Reference