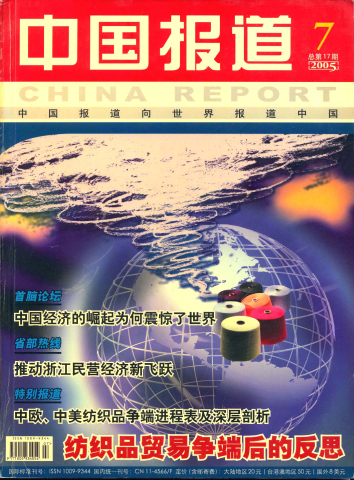

最近的纺织品贸易争端不仅是一场中国与西方国家的较量,而且也是中国纺织业自省之契机。纺织业面临的问题其实是整个中国制造业的缩影,能否在外在压力下转变增长模式,更是中国经济面临的全局性挑战。

粗大的蒸汽管道蔓延在收割后的稻田上空,更粗大的、色彩明亮的排污管,沿着公路一直起伏到几十公里外的处理场。在浙江绍兴这个名叫齐贤的小镇,50多平方公里土地上处处显现着中国农村走向工业化的痕迹。

所有的一切都与纺织有关,数百个密布在公路两侧和稻田之间的印染和织造厂是小镇经济增长的引擎。

齐贤生产的服装面料大部分输往海外,许多工厂的办公室里都悬挂着世界地图,这标志着小镇的眼界。

今年5月,欧美对中国出口的纺织品重新设限,给小镇投下了阴影,生长于斯的7万多人都可能被波及。“肯定有一些企业要倒下。”一位当地工厂主感到了压力。

但更多的人选择了沉默。6月5日,记者试图进入路边一家工厂,被冷淡地拒绝,这已经是一周内第20家拒绝采访的浙江纺织厂。千里之外的山东,这样的情景也反复上演了十多次。

一位业内人士透露,众多的中国纺织企业主管都给门卫下达了将记者拒之门外的指令,原因是“现在是敏感时刻,我们不方便发言”。

当中国政府正在全力维护本国纺织业之时,是什么样的原因,使得本应为自身利益据理力争的这个群体,在公众面前选择了缄默?

但缄默并非无为,记者在采访中隐隐感到,中国纺织业中一次更为深刻的变化,正在酝酿之中。

“倒逼式”变革

自5月开始的中国和欧美纺织业贸易争端正愈演愈烈,这一明显的外来压力已使中国众多的纺织企业产生逼迫感,并试图另辟蹊径。

“设限之后,美国的牛仔裤订单少了1/3。”徐先生是少数几个坦率承认受到影响的从业者之一。他是江苏的休闲服出口商,今年头5个月向欧美出口了500万美元的休闲裤,其中美国市场占其一半份额。

美国商务部4月1日公布的数据显示,今年前3个月,美国从中国进口的裤子达到7410万条,同比增长1521%。这种剧增使美国在5月13日宣布,对来自中国的棉制裤子重新实行配额限制,进入美国市场的数量今年最多只能增长7.5%。

徐先生感到自己遭受到灭顶之灾,“年初我们已经在克制,没有接更多订单。”他的出口与去年相比,仅增长了10%。但面对这样的结果,他正打算与美国客户商量,“能否绕过去”,如果不行的话,“只能不做这些品种了”。

而在浙江绍兴数个小工厂里,自救的行动早已开始展开,小工厂们灵活地掉过了头。在齐贤镇一家印染厂,一幅幅刚刚染成靛蓝色的牛仔布正从高高的定型机上不断滑落,工人们忙碌如常。知情人士说,这家工厂的面料现在大多运往中东迪拜,通过这个著名的自由贸易港转口,这样欧美新政策就“管不着了”。

在江南一带,遍布着几千家这样的小工厂,他们要么不去碰设限的产品,要么通过其他市场进入欧美。还有一些规模更大的企业走出国门去柬埔寨、越南、孟加拉等地开设工厂,那些地方劳动力价格更便宜,而且在市场上受到的限制远不如中国严格。

与他们相比较,大型企业对欧美举措并不感到意外,它们准备更充分,产品更为多元化,抗风险能力也更强。

“设限早在预料之中。去年,当许多人都在为后配额时代即将到来欢呼不已时,我们已经预感到事情将不会那么顺利。”山东兰雁集团进出口公司经理姬光成说。

兰雁是中国最大的牛仔布料和成衣生产商之一,为应对可能的设限,从去年开始,他们着重培养非配额地区的客户关系。今年1-4月,兰雁出口3000万美元,同比增长72%,但对设限国家的出口仅增长15%。

生产衬衫和西服的雅戈尔是另一个没有受到太大影响的大企业,但尽管如此,阴影已然投下,他们也已开始思考对策,打算调整产品中棉的成分,避开全棉以及含棉量在50%以上的产品。

这样的应对之策也许只能收一时之功,但仍然无法使我们走出低端陷阱。

在整个产业普遍进行调整的同时,记者不断听到业内人士关于为何屡屡遭到贸易壁垒的反思。如果不考虑政治原因,纺织品为什么会成为欧美特保的目标?这个行业本身是否也有取祸之由?

太多的产能集中在低档次产品,是大家共同的回答。以出口来看,目前我国出口的绝大部分都是贴牌产品,而且大多档次不高价格低廉,2004年针织衬衫每件平均单价为2.17美元,裤子为2.89美元。“谁都心痛,可谁都没有办法,”浙江中大集团副总裁胡小平说,“这次欧美拿着棒子在敲了,说不定能打出点变化来。”

同样的敲打曾发生在20世纪六七十年代的日本身上。当时迅速崛起的日本制造业使美国感受到强大压力,遂使日本成为全世界遭受反倾销最频繁的国家。而恰恰是这种外部压力,使日本企业成功地进行了产业升级,“日本制造”从而成为高品质的代名词。

同样的历史也曾在韩国上演。

在纺织业内,产品质量并不是难以逾越的天花板,真正困扰行业的是附加值。国外的著名服装品牌各季的时装发布会,往往引领世界潮流,他们从中获取了巨额利润。对于中国服装企业来说,这还只是一个遥远的梦想。

这样的梦想并不仅仅属于纺织业,所有的“中国制造”都在憧憬———会不会有一天,我们提供给世界的,不再是“中国制造”而是“中国创造”?

在浙江大学经济学院去年底完成的一项浙江“十一五”规划前期研究课题里,这种方式被称为“倒逼式”,并被认为是这里的经济进行转型最有希望的方式。“活不下去了,只有求变。”浙江大学副教授黄先海说。

仿佛是在印证他们的判断,无论是在浙江还是山东,记者都感觉到了这种变化。在齐贤镇,小工厂主们开始在饭桌上热烈地讨论如何做出一两个特色产品;在山东兰雁,去年增加的800多个品种中没有一个常规品种。

徘徊于得失之间

从表面来看,中国的近百万家纺织服装企业似乎正在世界上创造奇迹,拥有锐不可当的竞争力,并养活了1900万产业工人。但在繁荣背后常为人所忽略的是,中国纺织企业在全球价值链条上仍处于末端。

1990年代,曾一度凋零的中国纺织业被彻底放开,逐渐形成了两种发展模式。这两种模式缘于不同的地域文化与资金实力,双双具备了在世界上的竞争力。

对于民营企业占90%的浙江来说,竞争力来自于产业集群。在齐贤镇一个纺织厂,记者看到,车间尾部出来的一匹匹白色坯布经由一辆辆小斗车,被工人们推到了一路之隔的一家印染厂。在印染厂腾腾的蒸汽里,小斗车里的白色坯布变成了深紫色,并印出了漂亮花纹。经过整理、包装,这些布匹被小货车运往距此两个多小时车程的上海港、宁波港,装进集装箱;或者是在宁波、杭州等周边城市的服装厂被缝制成衣再漂洋过海。

“我们这里特别方便,所有环节都不会超过两三个小时,”一位工厂厂长告诉记者,“在这个链条上,无论你想要什么都能很快找得到。”即便是本地没有的棉纱、化纤等原料,通常也不用他们自己操心,因为新疆、湖南等地各家上游企业大多都在长三角设有办事处,看样订购后打个电话就可直接发货。

与这里密布的产业集群不同的是,在山东,魏桥集团则是一个庞大的企业帝国:从棉纱到服装,一条完整的产业链条分布在5个工业园区,5个自建的热电厂保障它的电力供应,15万员工去年生产了54万吨棉纱、12亿米坯布、1.3亿米牛仔布。

魏桥的前身是一个油棉加工厂,1989年棉花销售的困难使他们决定进入纺织业,最初的生产能力仅1.6万纱锭。仅仅用了不到15年时间,魏桥成为了世界上最大的棉纺企业之一,目前产能600万锭。

“这是一个奇迹,但其实我们没有秘诀,”集团一位中层管理者说,“我们的发展就是不断扩大规模,不断引入新设备新技术。”

无论是浙江还是山东,一个共同的优势是中国1900万综合素质较高而价格相对低廉的产业工人。目前他们劳动的工资是0.69美元每小时,而在欧美,这个数字是6-7美元。尽管在印度,劳动力的工资是0.57-0.59美元,孟加拉、柬埔寨等东南亚国家甚至更低,但一位曾经在那些地方设过厂的人士告诉记者,文化背景与传统习惯的不相同给工厂带来了很大麻烦,比如孟加拉工人一到斋日就不工作,非洲国家许多工人则是即使给加班费也不愿意加班。

“现在每个月能挣一千多块,比原来在蜡烛厂700块好多了,”在齐贤镇印染厂车间里,30岁的女工小王告诉记者,“而且比较自由,想歇一歇也没关系。”而在山东青岛,一位十多年的“老纺织”说,他在90年代初的每月收入约在300元,15年过去了,现在这个行业的平均工资是670元。

在杭州近郊新华工业园一家工厂里,莫总经理指着一件全棉的男T恤告诉记者,在宁波港装上船时的价格是27元,而在英国,这种绣着一只仰躺鸟儿的“死鸟”牌T恤售价大约合160多元。如果标上POLO等名气更响的牌子,成本顶多高个十几二十元,但售价则可能高达五六百元。至今为止,中国纺织行业的利润率为3%-5%,服装行业则为5%-8%。

此外,纺织机械的大量进口也将巨大的利润留在了海外。在莫总经理的工厂里,只有几台最便宜的缝纫机是国产货,其他全部进口,耗资一百多万。她说自己的工厂属于这个工业园里最小的,越大的厂,进口的设备越多、越高档。

一个业界的共识是,在纺织品产业链条中,中国只是赚取了10%左右的加工费,90%以上的利润是掌握在国外品牌商、渠道商和零售商手中。即使是雅戈尔这样的国内服装业龙头企业,国际化路途也并不顺坦,目前外销仍以贴牌为主。“这条路很漫长,与国力、世界分工都密切相关,”雅戈尔集团主管出口业务的副总经理孙云彪说,“我们在有生之年也不一定看得到。”

中国纺织业的这一境况似乎可以用比较优势和全球产业分工理论来解释,但是否就真的无法改变?

静默与喧哗

近期来访的美国商务部长古铁雷斯说,布什政府并不赞成贸易保护主义,但不得不对来自国内纺织行业的压力作出让步。

此次纺织品设限,主要推动力量是美国行业协会和行业工会,其成员全部由企业主或工人组成。据《华尔街日报》报道,为了让美国对中国袜子设限,美国制袜业协会组织工人向国会议员写信、聘请专业游说人士展开院外活动,委员会成员甚至驱车数百公里赴华盛顿请愿,时间恰恰在总统大选之前。

但在中国,故事演绎的版本截然不同,对公众,企业普遍选择了缄默“不知道政策会怎么变化,我们担心表错态。”一位大型纺织企业的宣传主管如是解释他们的沉默。而在山东,一位纺织行业管理办公室的官员恳求记者不要对他的谈话进行报道。

更多的中小企业则如江苏的徐先生所言,“说了也没用,不作徒劳的努力”。纺织工业协会曾在网上征询意见,但反应并不踊跃。

而在影响政府决策方面,本应成为行业利益代言人的行业协会还没有具备足够的影响力。青岛服装协会副秘书长郑明梅承认,“行业协会还没有成熟,我们能起的作用有限”。“作用有限”与其没有赢得企业的普遍承认有关。目前的纺织行业协会由过去的纺织工业部变更而来,而进出口商会则直接隶属外经贸部,他们都是全额预算的事业单位,不是民间自发形成的行业组织。

尽管对于这次设限感到愤怒,而且觉得单个企业毫无办法,但江苏出口商徐先生仍不愿意加入任何行业协会,“信息不从他们那来,研发能力也不具备,对政策的影响力我们也感觉不到,为什么要加入?”

据悉,一些地方政府已下发文件,要求行业协会褪去官方色彩,改由企业会员构成,但这个过程还是刚刚开始。

同样,关于纺织品的国际博弈也仅只是开始。《中国加入WTO工作组报告书》第242款规定,如果进口国市场出现可以被证明的“扰乱”,且此种“扰乱”与来自中国的进口有因果关系,则进口国可以采取限制措施,并可重复申请使用。“不仅仅是特保、设限,其他的各种贸易保护措施还将一而再再而三地重复出现。”山东兰雁集团进出口公司经理姬光成说。

这是纺织行业的普遍判断。不仅仅是纺织业,鞋业、家具、玩具,种种中国制造业都将面对同样难题。

Copy Reference

Copy Reference