杨少斌的油画作品

我一直认为,对一个艺术家的研究,应该首先从他的生活入手,因为只有生活是不可否认的“真实”,一个艺术家无论他创作怎样的作品,都一定和他的生活“情景”息息相关,即使他是属于那种“幻想型”或“幻灭型”的。一个艺术家的生活和其他任何一个人的生活一样,和罪犯和“好市民”的生活一样,和科学家和工人农民的生活一样,和总统和恐怖分子一样,他脱离不了时代的阴影和光芒,局限于自身的眼界和智慧,也走不出自己的小圈子。

所以,我也基于自己对杨少斌的所见所闻去描述他,虽然这种描述一定是带有“偏见”的,但我只能如此,所有人也都只能如此。生活的“真实”是无法再现的,对艺术作品的评价更是不可靠的,只能自说自话自圆其说。在我的这篇文章里,就有很多修正的观点,它们与我过去对杨少斌的评价不太一样,甚至还有大相径庭的地方。世事无常,艺术无常,人也无常。

杨少斌是一个憨直的人,也就是说他保留了传统的农民的那种质朴,或者说是也保留了某种人的“动物性”。杨少斌早期被归入“玩世现实主义”的作品是一场“模仿秀”,在这场“模仿秀”中,杨少斌以自己的生活经验和联想代替了思考,而技法的不成熟甚至拙劣,让他无意间随潮流“崭露头角”,一时风光恰如一阵云雨,瞬间即灰飞烟灭。道理只有一个,他没有“根据”自己的生活和自己的判断。

当然,杨少斌的早期作品也并非一无可取。

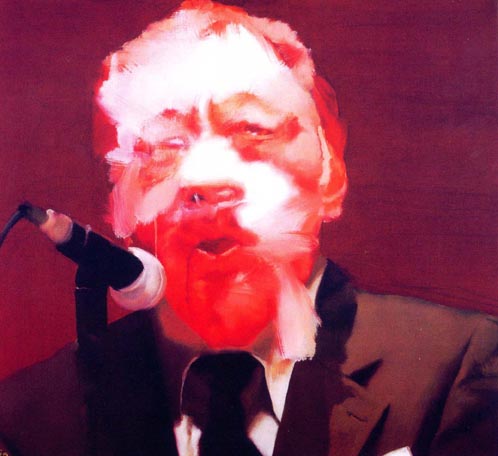

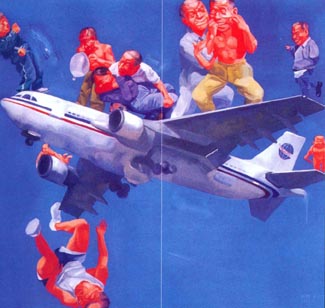

杨少斌早期的作品,主要是以反英雄主义的英雄主义为主题,他将我们意识中的那些正面人物卡通化,甚至是用“反动”的方式、笨拙的笔法加以“异化”,来表现我们生活中所出现的种种“非正常”现象和结果。画面通常杂乱无章、东鳞西爪,用色却十分讲究——什么色儿寒碜用什么,以此来反对、反抗生活和意识形态中的“正常秩序”。

杨少斌1991年来到北京后就一猛子扎进了圆明园画家村。圆明园画家村是一个鱼龙混杂的地方,“集体无意识”在很大程度上统治着那里的人们,少数“有识之士”一呼百应,成也萧何,败也萧何。杨少斌说:“当时村里的确很乱,大家也都很穷,一来买画的,就都坐不住了,很难有时间坐下来去认真地思考问题。”一般的情况是,一帮关系不错的画家相互影响,形成了一些画风比较单调的流派。而每个流派除了一两个领军人物比较优秀外,其他大多都是跟着混的。杨少斌承认他当时基本上也是跟着混的,他说:“方力钧的光环太大太强烈了,‘玩世现实主义’是方力钧的,根本就跟我没关系。”杨少斌坦率而诚恳,完全没有顾及到自己的面子,这是他的可爱之处,也是他的过人之处。生活中的杨少斌也从来不夸夸其谈,这并非因为他的克制,而是源于他的本质。

1995年春天,杨少斌搬出圆明园到小堡村落脚,但他对圆明园还是非常留恋的。

2003年一个灿烂秋天的上午,我和杨少斌为给一家杂志拍照来到圆明园,杨少斌感慨万端。回忆过往居住于此的贫寒而欢乐的峥嵘岁月,杨少斌有一种衣锦还乡的感觉。

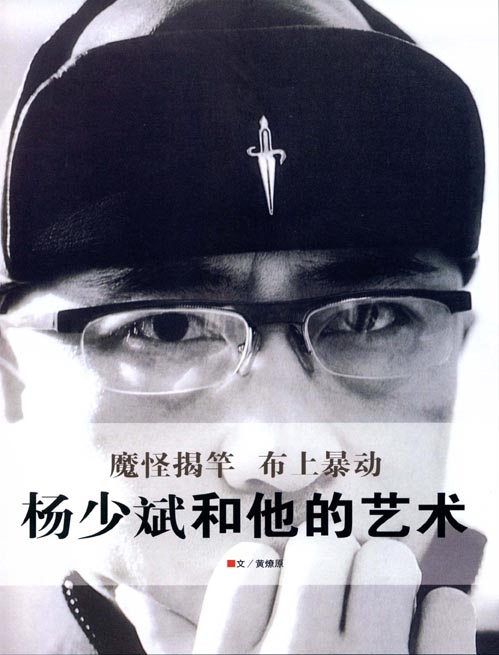

那天杨少斌穿了一件很帅的黑皮夹克,带了一顶很酷的黑皮帽,他很注重自己的外表,时时要像个伟丈夫。这是杨少斌的细腻之处。

萨义德。杨少斌的油画作品

1997年冬天的一个晚上,寒冷但是明亮,月亮像一个当红电影明星的大脸盘子,白光四溅却并不友好。我和杨少斌在城里灌了一肚子酒,晃晃悠悠地开着他的切诺基回到通县宋庄小堡村他的深宅大院。进门前他说他家的“苏联红”(狗)很厉害,让我躲在他身后。果然,门一开,那条大狗迅疾虎扑过来,连杨少斌也招架不住,多亏了他家年轻的女保姆。黑夜中,当“苏联红”看到她半敞衣襟中若隐若现雪一样的胸脯,立即就安静地趴伏在地上。一场血腥的杀戮,转眼间春风化雨润物无声。不知道杨少斌是否从此受了启发,在他后来的“红色创作”中,血腥里总透出些平静和安详。

杨少斌的转变正是从1997年冬天开始的。

1997年冬天一个阳光温暖像春天的下午,我和杨少斌坐在他画室的中央喝茶、聊天、听音乐。我和他是因为音乐而彼此靠近的。我们有一段时间,总是在下午相约去三里屯酒吧街淘碟,他喜欢重型而且飞扬的音乐,这和我很像。他还喜欢比较怪的类似“偶然音乐”的声音,说是有利于他的创作。杨少斌还喜欢“病态”的音乐(或者歌手),比如玛莉莲·玛森,那个妖冶的男人。我想这与杨少斌的性格和创作也有关。杨少斌的性格里有一种古怪或者说是扭曲的东西,他有时非常偏执,容易激动和受影响,而且毫无道理地坚持,像是受过什么大的刺激。这反映在他的作品里,就是无休止的暴力及对暴力的崇拜和憧憬、赞美和歌唱,而这些举动绝对已经近乎疯狂和变态。杨少斌最喜欢的电影是一部叫《怒火青春》的法国暴力片,他还特意向我借过比利时暴力电影《人咬狗》。而在他日常所买的VCD和DVD中,恐怖片、战争片和黑帮电影占到了80%以上。

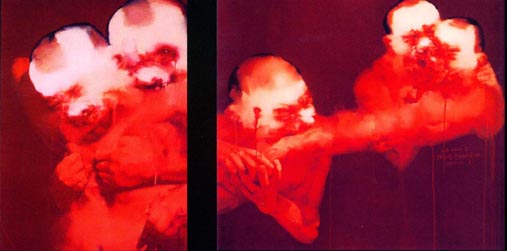

我记得那天的画室里有五六幅80厘米见方的小画,是杨少斌转型期那些影像犀利线条粗硬的肉搏作品。杨少斌说他几乎有4年没怎么真正画画儿了,这4年来他一直在想自己的路在哪里,自己的风格到底应该是什么样的。

什么都可以放弃,只有暴力的主题不能丢,因为在杨少斌脑海里天天闪现的画面,都与暴力有关。而其实杨少斌也知道画暴力的题材不好卖,因为普通的收藏者和买家,不会让一幅血腥的绘画“污染”他们的墙壁。“那我就不做普通的艺术”,杨少斌说,“我就做伟大的作品。”真是少见的豪言壮语,豪情冲斗,气壮山河。

杨少斌将散漫玩笑的暴力集中起来,就像将手掌握成拳头——铁拳,他逐渐发展出一种独特的强调局部和瞬间的绘画风格,并且他还在画面里挑战身体受重创和打击的极限,同时挑战观众的视觉神经。

“钢铁般的意志”、“邪恶的人性”和“脆弱的肉身”,构成了杨少斌绘画的主题三部曲。

看着杨少斌的新画,我当时就感到他的春天要来了。

那几幅画儿和杨少斌现在的作品比较,线条还是有些生硬,线的生命要大于整个画面的生命,画面中的噬咬、抓挠、蹂躏,惊心动魄,让人肝胆欲裂。而坐在我面前的杨少斌却满面和风,杨柳轻吹,甚至显出几分儒雅。他给我看他搜集的国外报章杂志上的暴力图片,有一幅竟然是日本重量级象扑的场面,其中的一个选手还是和艳星宫泽理惠订过婚的贵花田。看作品我想哭,看图片我却想大声地笑——我离进疯人院也不远了。于是我提议喝点儿酒,喝酒的时候,杨少斌又拿他自拍的、作为绘画素材的相片给我看。相片上的杨少斌,爪干毛净赤裸裸像一只“西装鸡”,尽量地做出各种高难度的“被侮辱与被损害”的动作和表情,状甚滑稽。

杨少斌的兴致很高,他说:“我特别喜欢(‘特别喜欢’是杨少斌的口头禅)对人的心理有刺激的事情,这种刺激是很难忘记的,因为它给了你很大的震动,已经成了你人生经验的一部分。有人说我表达的感受是用硫酸水泡过的东西,也有人说看我现在的作品时的感觉,像是被很软的东西击中了似的,这些观者的感受和理解让我特别佩服,比我想说的更具体。我的初衷是以当代的背景和人的关系为切入点,而我本人也是被考虑的对象,去体验生活中常常被人忽视、又对人的心理造成伤害的故事。”接着,杨少斌又回忆了一些他曾经写在纸上的意象,比如“在空气中我闻到了血的味道”、“一个人嘴里含着别人的耳朵”、“一只凶狠的手抓住男人的生殖器挤出软组织”等等,听得我头皮发麻寒毛倒竖。我几乎把杨少斌和“纳粹”挂上了钩。

其实在现实生活中,杨少斌基本上是一个温润的人,随和亲切。但他骨子里的炸药雄厚剧烈,跌宕起伏。但是可爱的却是,杨少斌其实是要赋予他的作品以“专业化的美感”。

那天我们没有再出门,我被他的新作品感染和感动。

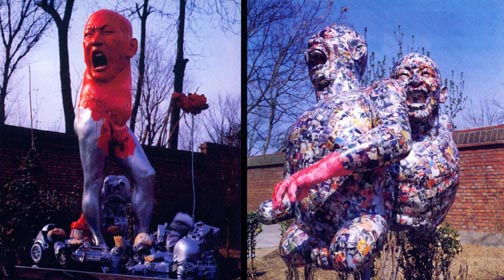

杨少斌的雕塑作品

1998年春天,我和杨少斌、方力钧、岳敏君去杭州踏青,一路上杨少斌都显得心不在焉,但只要我和他一说起他近期的作品,他马上就变得滔滔不绝沧海横流了。而他那时的作品也的确可以使他骄傲了,那时他已经彻底完成了他的转型。

从杭州我们转战沈阳,到沈阳的当晚,杨少斌和我去酒吧听当地的摇滚乐。东北的摇滚乐并没有想象中的暴烈,反而充满了忧伤的情绪。杨少斌说他听出了忧伤,但他觉得他们的音乐不彻底,所以不过瘾。我和他的感觉一样。其实忧伤也是一种暴力,忧伤能摧垮一个人的心志。在我们的生活中,等同于暴力的事情比比皆是,任何的打击和损伤(包括语言上的和无意识的)都是程度不同的灾难。所以,其实杨少斌是选择了一个极具社会化的、甚至是“时髦”的主题,杨少斌通过暴力控诉,而以忧伤的情绪缓解压力。

我家里有两幅杨少斌的小画儿(40厘米×50厘米),两幅一组,标题是《剪掉凡高的乱草——享受高贵生活》,来我家玩儿的艺术家和批评家,没有一个人认出它们是杨少斌的作品。画儿是我在一次拍卖会上买的,而买这两幅画儿是我去那个拍卖会的惟一目的,因为它们和杨少斌的其他作品“看上去完全不同”。在此之前,我从没见过杨少斌的风景画。《剪掉凡高的乱草》画的是一个工人正用割草机剪掉凡高作品中常见的鸢尾草,整幅画面的色彩、氛围和笔触都是“凡高式”的,带有某种“向凡高致敬”或“打倒凡高”的意思。《享受高贵生活》画的是几个正在远去的打高尔夫球的人,绿草如茵,云涌天青。这两幅画儿是杨少斌创作中罕见的“概念性”作品,也是他至今为止“惟一”的“跑题”作品,这有些像古代文人的“闲情偶寄”和翻译家的“译余废墨”,虽为“小品”,但骨肉俱全,又正因为是“小品”,所以“难得轻松”,意趣横生。也许无意,但其实就是在这样的“小品”中,杨少斌依然通过“锄草”的意象,下意识地流露出暴力的痕迹——锄草,是人类对自然的战争,也是谋杀。我揣摩杨少斌画这组“小品”下意识的初衷,应该是他盖了新画室和豪宅,生活蒸蒸日上,事业芝麻开花,心境趋于平和,“一不小心”放松了警惕,笔底波澜尽去,和平悄然人间。一个艺术家的“意外之作”,往往是研究艺术家的一条捷径。我后来问过杨少斌,他说他不会再画类似的作品了,因为这种作品并非出自他的“本心”。无心插柳,无心也是有心;有意栽花,有意原本无意;世间万事,本来就是如此。

2003年春天的“非典”期间,杨少斌隔三差五地给我打电话问候平安,让我的心里很温暖。杨少斌是这样的,他对朋友像春天般的温暖。2000年我从美国回来时兜里只剩下500元人民币。一天,杨少斌来我家喝酒,喝到醉,最后是扶着墙出的门。他走后,我发现在他坐过的凳子上,留下了一个小塑料包。第二天我打电话给他,告诉他落了东西,他说没有,他说那个塑料包里有3万块钱,让我先用着。后来我虽然没有用他的钱,但这件事却一直被我铭记在心。一个如此善良的人,他的作品怎么可能是在宣扬暴力呢?!

杨少斌的早期作品即以暴力为题材,这也许和他当过警察有关,他对血腥的嗅觉甚至超过了警犬。杨少斌转型成功的作品依然与暴力有关,甚至是“非暴力不合作”,但这些新作品,也同样继承了杨少斌一贯的“对缺乏温暖的温暖,对缺乏关怀的关怀”的主旨,所以,我说杨少斌是“以暴力关怀世界”。也许在杨少斌的生活里缺少爱,但他却一点儿也不吝啬把爱给艺术、给朋友、给世界。

杨少斌的作品是粘稠的,是稀粥的美学和果酱的哲学,是“鹰派”的形态,却是“鸽派”的目的。那些抓挠、撕扯、畸形、异形、对抗、反抗、膨胀、肿胀,都像极了冷战之后的世界。而杨少斌却是一个“外冷内热”的人,清水冷面,古道热肠。■

杨少斌的油画作品

Copy Reference

Copy Reference